Cada 11 de noviembre se conmemora la independencia de Cartagena de Indias del dominio español, para esa misma fecha, en 1811, se firmó el acta que declaró a Cartagena como Estado libre, soberano e independiente. Desde ese momento, Cartagena se convirtió en el primer territorio de lo que hoy es Colombia en declararse libre.

La independencia se dio en un momento de muchas convulsiones: la monarquía española estaba debilitada, la invasión napoleónica se estaba enfrentando con fuerza al orden colonial, y las ideas de libertad, igualdad y soberanía empezaron a tomar fuerza en América Latina. Este hecho histórico no solo representa una ruptura institucional, sino también grandes transformaciones políticas, sociales y culturales, que aún repercuten en nuestra concepción de la ciudadanía y la movilización popular.

La independencia y la organización popular

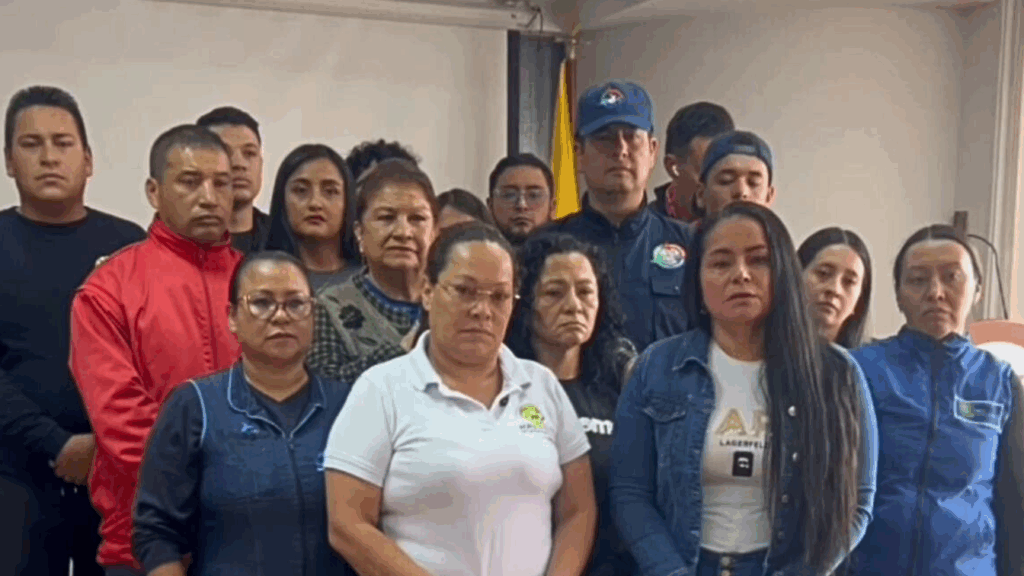

La independencia de Cartagena no fue únicamente una decisión de las élites, sucedió también gracias a la articulación entre criollos, artesanos, milicias populares y otros sectores, que asumieron un protagonismo activo que presionó para que la Junta de Gobierno local firmará la independencia. En el barrio Getsemaní, por ejemplo, se movilizaron hombres y mujeres decididos a presionar y participar en la construcción de un nuevo orden.

Así, conmemorar la independencia de Cartagena de Indias, no es únicamente una celebración en torno a la libertad en Colombia y América Latina, sino también es un homenaje a la articulación popular y a la movilización ciudadana.

Cartagena “La heroíca”

Cartagena sigue siendo símbolo de organización, cultura y resistencia. Sus murallas, plazas y calles guardan el legado de quienes forjaron la independencia, muchas de las expresiones de la independencia: desfiles, música, cultura popular, habitan el centro turístico de la ciudad, que recibe a miles de visitantes de todo el mundo, y se consolida como uno de los destinos más admirados y reconocidos internacionalmente.

Sin embargo, la conmemoración de este hito histórico es también una oportunidad para reflexionar sobre la participación ciudadana real y efectiva y sobre el fortalecimiento y el acceso a los derechos fundamentales de los sectores que, hace más de dos siglos, movilizaron la ciudad hacia su independencia. En última instancia, es un llamado a seguir trabajando por la libertad absoluta y por la construcción de una ciudadanía inclusiva, efectiva y transformadora.